品質そのものには問題がなく、まだ食べられるのに廃棄されている食料が日本では年間632万トンにのぼるといわれています。

一方で、1日のうち十分な栄養を採れる食事が給食だけという子どもは少なくありません。

子どもの貧困率は年々上昇しており、2015年時点で15.6%、実に7人に1人の子どもが貧困状態で暮らしています。

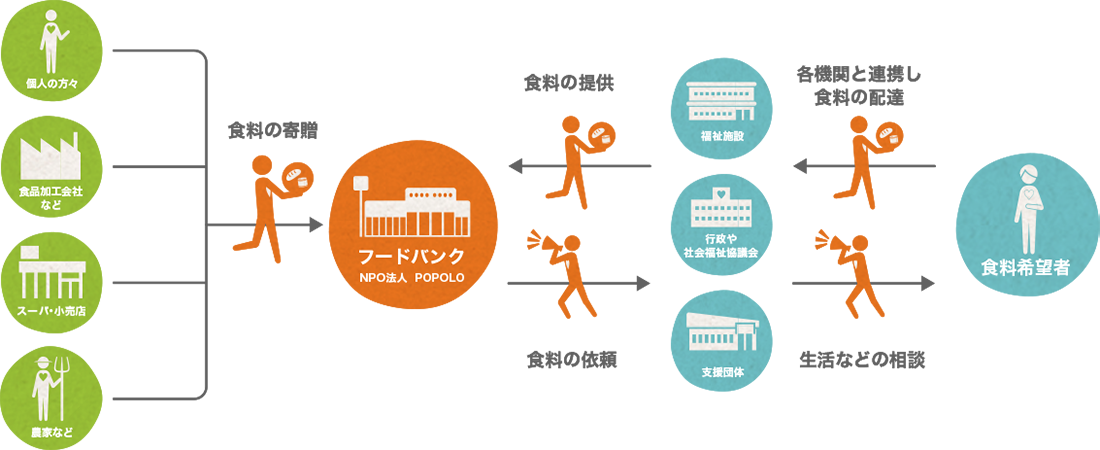

安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、

流通に出すことができない食料があります。

そのままではフードロスとなる食料を企業、個人から寄贈を受け、

必要としている施設や団体、食料を必要としている方に無償で提供するのがフードバンクの活動です。

(資料:フードバンク関係図 農林水産省のホームページより)

フードバンクを実施している組織は、全国に74件あります。

品質そのものには問題がなく、まだ食べられるのに廃棄されている食料が日本では年間632万トンにのぼるといわれています。

一方で、1日のうち十分な栄養を採れる食事が給食だけという子どもは少なくありません。

子どもの貧困率は年々上昇しており、2015年時点で15.6%、実に7人に1人の子どもが貧困状態で暮らしています。

まだ安全に食べられるのに処分されてしまう食料を企業や個人から寄贈を受けます。

米、スパゲティ、缶詰、レトルト食品、飲料、防災備蓄品等、常温で保存がきく賞味期限が1カ月以上の食料を取り扱ってます。

寄贈された食料を、安全に生活困窮者等に提供し、無駄にしないため、賞味期限別に分類し、管理します。

皆様の善意でいただいている食料なので、万が一にも事故が起こらないよう、食品チェックを行っています。

食料は主に行政や社会福祉協議会等を通じて、食料を必要としている方に提供されています。

世帯人数やライフラインの有無、アレルギーなど相談者の状況を確認し、確実に口に入れることのできる食料を提供し、必ず明細書を交付するようにしています。

私たちが生活に困った時に相談したり、困った状況を解決する社会制度は整っています。

しかし、「食」の視点から明日の食事に困っている人を支える制度は十分とはいえません。

そこで、食料を必要としている方がいつでも相談ができる、新しい地域の仕組みを目指しています。

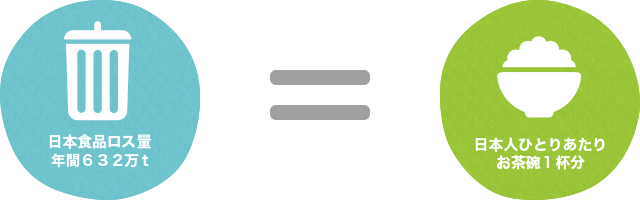

まだ食べられるのに廃棄されている食料が厚生労働省の推計で年間632万トン。

この量は日本人ひとりあたりに換算すると、毎日お茶碗1杯分です。

本来食べられる食料が、企業や家庭から様々な理由により毎日処分されているのが現実です。

この「もったいない」を「ありがとう」に変えるため、地域の皆さんと一緒に「フードロス」削減に取り組みます。

日本の食料自給率はカロリーベースで約4割といわれており、多くの食料を輸入に頼っています。一方で、農林水産省の平成25年度の推計によれば、年間2,797万トンもの食品廃棄物を排出。そのうちまだ食べられるのに処分されてしまう、いわゆる「フードロス」は632万トンで、この量は食用の魚介類の量(年間622万トン)に相当します。フードロスの約半分は一般家庭から出されており、家庭での一人当たりのフードロスの量は年間24.6kgです。一般家庭においても、一年間で一人164杯分のごはんを「まだ食べられるのに」処分していることになります。

食料が生産され、食卓にのぼるまで、加工·配送·販売等、さまざまなプロセスを経ています。食料を処分するということは、食料そのものだけでなく、そのプロセスに費やされた資源や労力まで無駄にすること。さらに別の資源や労力をかけて処分をするという、非常に「もったいない」事態が起こっています。