食品メーカーなどでは、商品表示の印字ミスや、配送中に外の箱がつぶれたり、へこんだりした食料、

欠品を出さないように過剰生産された食料、定番カット商品や季節商品でシーズンが過ぎてしまった食料などは、

まだ食べられるにも関わらず、売ることができずに処分されてしまいます。

また、多くの食料が、「3分の1ルール」という商習慣によって、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、

その3分の1までを卸売や小売店などへの納品期限、店頭で販売ができる販売期限をその3分の2までと設定されており、

この期限が過ぎてしまうと、やはり売ることができなくなり、賞味期限前であっても処分されてしまいます。

この商習慣はフードロスの一因となっているとして、見直しが検討されています。

どのように食料を集めているのか

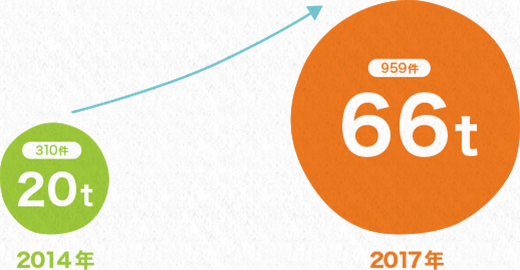

認定NPO法人フードバンクふじのくにの設立から5年間の

食料寄贈の受付に関する実績は、以下のとおりです。

個人から集める

(フードドライブ)

フードバンクふじのくにでは、毎年1月と8月に、協力団体の事務所や施設に食品回収BOXを設置させていただき、一般家庭からの食料寄付を募っています。

この寄付キャンペーンを「フードドライブ」といいます。

多様化するニーズに答えるため、多種多様な食料を集める必要がありますが、まだまだ、食品企業との連携が足りていない状況です。

お中元やお歳暮で、個人宅に食料が集まりやすい時期に、寄付を呼び掛けています。

また、フードドライブを行うことで、フードバンク活動の周知やボランティア意識の向上といった効果も期待できます。

企業から集める

現在、地元企業を中心に、約60社より食料をいただいています。

生活協同組合ユーコープからの定期的な支援、静岡缶詰協会の構成団体からの寄贈、その他食品企業からの寄贈の他、一般企業や行政から、防災備蓄品の寄贈も受けています。

また、ある食品企業の担当の方が、「食品というものは人の口に入ってこそ食品であるという思いで我々は生産している。

飼料や燃料として使うよりも、食品として使ってもらえるのは有り難い。」と仰っていましたが、寄贈する側にとっても、従業員のモチベーションの維持や、処分コストの削減などといった面で、メリットのある事業になります。

直近では、2018年8月にフードドライブを行ったところ、県内204拠点で、7トンの食品を集めることができました。

定期開催のフードドライブとは別に、しずてつストア、スーパー富士屋の一部店舗、

地区労福協の一部事務所、湖西市役所、島田市役所では食品回収BOXを常設しています。

常温保存ができ、未開封で賞味期限が1ヶ月程度残っている食品であれば受付できますので、

食品回収BOXを見かけましたら、ぜひご協力ください。